坐骨疝

概述:腹腔脏器或组织经坐骨大孔、小孔脱出的,称坐骨疝(sciatic hernia)。亦称臀疝(gluteal hernia)或坐骨孔疝(ischiatic hernia)。坐骨疝临床极为罕见,多发生在中年以后的妇女,尤以经产妇女为主。男性虽有发生,但更为少见。疝出途径以坐骨大孔脱出者为多。

流行病学

流行病学

流行病学:目前没有相关内容描述。

病因

病因

病因:骨盆是由后方的骶骨、尾骨和两侧髋骨借骨连结而构成的坚强骨环。骨盆的骶结节韧带、骶棘韧带与坐骨大切迹围成坐骨大孔(greater sciatic foramen),而与坐骨小切迹围成坐骨小孔(1esser sciatic foramen)。坐骨大孔的上界及前面是髋骨,后面为骶结节韧带,下界为骶棘韧带。通过此孔,有梨状肌,在其上方有臀上神经和血管通过,在其下方有坐骨神经、臀下神经、阴部神经和血管穿出。坐骨小孔前面为坐骨结节,上界是坐骨棘和骶棘韧带,后面是骶结节韧带,通过此孔的有阴部神经和血管,以及闭孔内肌腱。

坐骨大孔或小孔周围肌肉因

麻痹或损伤出现薄弱区时,在腹内压增高情况下,下腹部及盆腔中的脏器即可由此疝出。

发病机制

发病机制

发病机制:

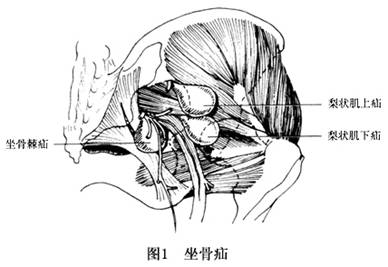

1.分型 根据疝内容物脱出的途径,坐骨疝有3种类型:坐骨大孔的梨状肌上型、梨状肌下型以及通过坐骨小孔的坐骨棘下型(图1)。

2.病理 坐骨疝的内口在阔韧带后方的卵巢窝。疝内容物可以是下腹部及盆腔中的任何脏器,但以小肠最为多见。疝内容物进入疝囊后,经梨状肌上或梨状肌下,或坐骨棘下脱出盆腔,沿阻力最小的坐骨神经向下进入股部,在臀大肌的下缘或大腿的后侧出现。

临床表现

临床表现

临床表现:

1.在坐骨大小孔区出现压痛,有时伴有臀上、臀下或坐骨神经痛。

2.在臀沟部(即臀下皮皱折处)有肿物,且随体位不同而有大小变化,肿物在骨盆高卧位时可消失,加大腹压时局部有冲击感或有肿物出现。

3.平时有轻微腹部不适,当内容嵌顿时,可出现机械性

肠梗阻症状。

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

实验室检查:当临床并发症发生时,白细胞计数等可升高。

其他辅助检查

其他辅助检查

其他辅助检查:

1.腹部X线平片 低位充气小肠肠曲及杯状影像。

2.肿块B超 可发现异常的肠反射波。

诊断

诊断

诊断:

1.病史 中年妇女,有多次分娩史;臀沟部出现可复性肿块,大小随体位改变;坐骨大小孔区有压痛或骨神经痛。

2.体征 在坐骨大孔或坐骨小孔区有压痛,部分病例在臀沟部可触及肿块,加大腹压时,局部肿块增大,咳嗽时,局部有冲击感。无嵌顿时可回纳。

3.辅助检查 符合坐骨疝体征。

鉴别诊断

鉴别诊断

鉴别诊断:目前没有相关内容描述。

治疗

治疗

治疗:手术切除疝囊和闭合骶骨坐骨孔是惟一有效的治疗。

1.经腹入路手术 病人取仰卧头低位,下腹部正中或旁正中切口进腹。用盐水垫将盆腔肠管推向头侧,寻找疝囊。疝囊内口通常在阔韧带的后方,男性也在相当的位置。还纳疝内容物,翻转疝囊,然后贯穿缝扎囊颈部,切除疝囊,或把多余的疝囊填塞在坐骨孔中。绞窄性疝可用手指轻柔地扩张疝环口,或避开神经、血管,小心用刀将狭窄环口稍稍切开后,牵拉肠管复位。必要时由助手在臀部加压协助。复位后,检查肠管活力,进行相应的处理和引流。

该法的优点是暴露良好,无损伤臀部血管、神经的危险,可切除疝囊及修补疝孔,对肠绞窄病人便于处理。

2.经臀入路手术 适合于可复性疝,其方法是从髂后下棘至股骨粗隆后缘的中点连线,在疝的部位作一长切口,沿肌纤维方向,撑开臀大肌,多在臀中肌与梨状肌之间找到疝囊。切开疝囊,还纳疝内容物,疝囊高位结扎,切除多余疝囊,或折叠缝合,或作修复用。

该法创伤较大,易损伤臀部的血管、神经,不能用于绞窄性疝。

预后

预后

预后:目前没有相关内容描述。

预防

预防

预防:目前没有相关内容描述。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防